Из-за этого человека в Ленинграде в начале блокады чекисты арестовали больше сотни ученых и членов их семей. Минимум пятерых расстреляли, остальных сослали в лагеря, выжили единицы. Он пережил своих жертв. Сегодня его знают как ученого-изобретателя. ОВД-Инфо публикует историю его жизни.

Зима, минус 50, ночь, рабочий поселок Сусуман на Колыме, гараж — дверь и окно заиндевели, внутри стоит стол, на нем — керосиновая лампа, за столом сидит мужчина в накинутом на плечи пальто — главный инженер автобазы Меркулов. В помещение врывается с клубами мороза диспетчер (на бровях и шапке — иней), кричит: «Чума, Евгений Федорович!»

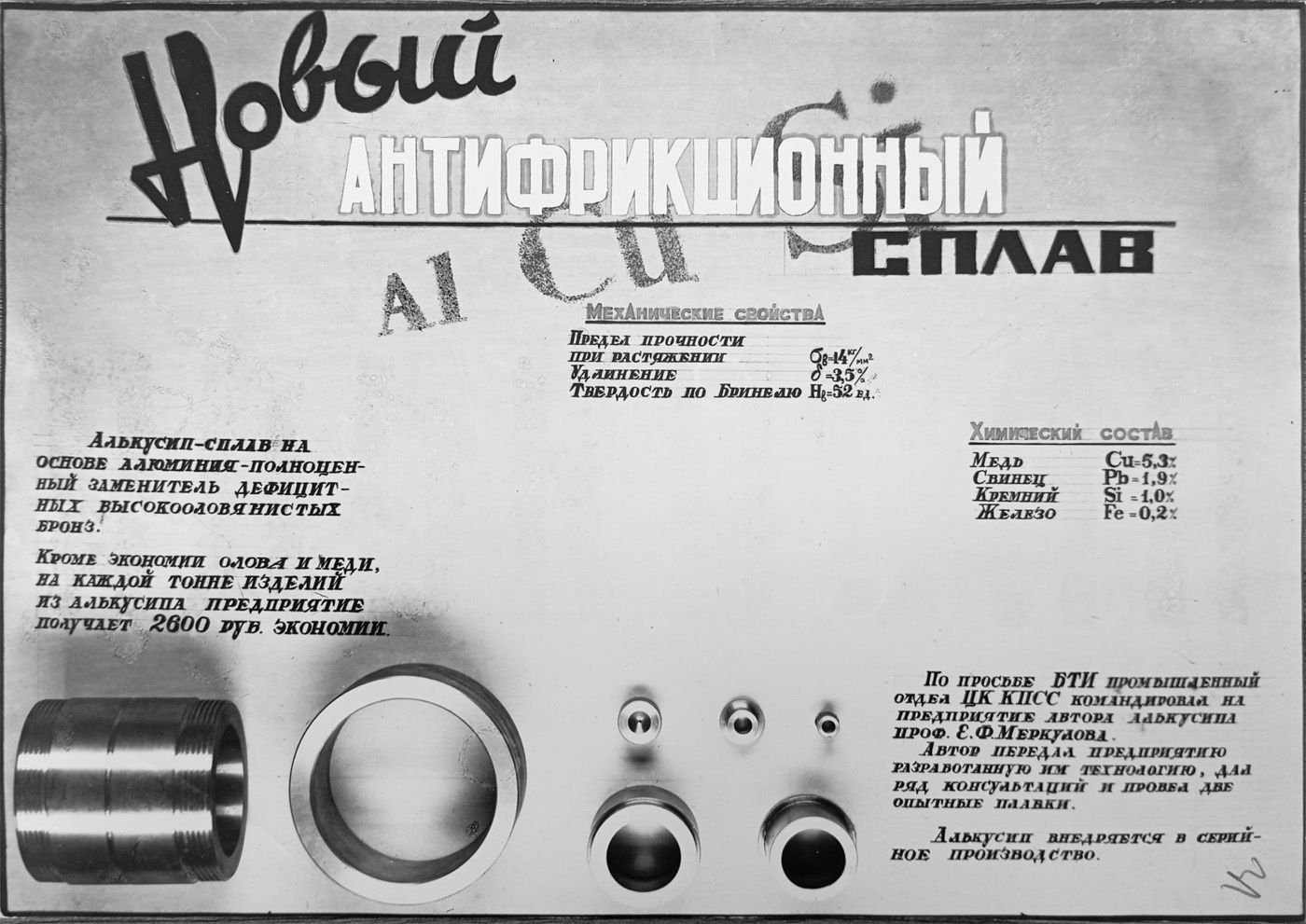

И вручает Меркулову вкладыш автомобильного подшипника. Инженер сжимает вкладыш, тот рассыпается в руках. Это называется «оловянная чума». На производстве подшипников используют антифрикционный сплав баббит, он состоит в том числе из олова — при низких температурах олово становится серым и превращается в крошку.

Подшипники вышли из строя, под Сусуманом встали машины с продовольствием и медикаментами — они ехали на рудники и в горняцкие поселки. Пришлось отправить резервные автомобили.

Теперь инженер Меркулов обязан придумать новый сплав взамен баббита.

Следующий кадр: Ленинград, вечер, оживленная улица, Евгений Меркулов задумчиво подходит к автобусной остановке. Позади пристраивается пожилая колхозница. Она заканчивает лузгать семечки, кидает шелуху в урну — одна лузга летит на выкинутую газету, туда же кто-то бросает тлеющий окурок. Газета вспыхивает, лузга вспыхивает. Глаза Меркулова тоже вспыхивают. Он поспешно уходит. Пожилая колхозница недоуменно смотрит ему вслед.

Так, по легенде, ленинградский ученый придумал «алькусип» — суперсплав, основанный на алюминии вместо дефицитного и ненадежного олова. Он должен был заменить баббиты, спасти автомобильное движение на Крайнем Севере и сэкономить миллионы рублей Советскому Союзу.

В сценарии научно-популярного фильма «Рождение алькусипа» умолчали о том, что на момент изобретения суперсплава в 1948 году ученый Евгений Меркулов никак не мог оказаться на автобусной остановке в вечернем Ленинграде. В это время он был заключенным Маглага — Магаданского исправительно-трудового лагеря, одного из многочисленных отделений ГУЛАГа.

Энергичный товарищ

Евгений Меркулов родился 2 января 1899 года (по новому стилю) в ныне несуществующем селе Гостевка в Саратовской губернии в семье крестьян-хлебопашцев. Окончил церковно-приходскую школу, затем — с золотой медалью — гимназию. Осенью 1917-го поступил в Петроградский горный институт. В Петрограде встретил Октябрьскую революцию.

Из автобиографии: «Был членом Ревкома Московско-Нарвского района […] в частности, возвращал в Петроград эвакуировавшийся Временным правительством через Финляндскую границу в районе Белоострова гужевой и другого вида транспорт».

Евгений Меркулов в 1924 г. / Фото: Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга

В начале 1920-х Меркулов учился и работал в Харькове, потом вернулся в Петроград. Трудился инженером на Сестрорецком инструментальном заводе, на телефонном заводе «Красная заря», на Канонерском судоремонтном заводе — где, по собственным словам, руководил срочным ремонтом ледокола «Красин», после которого тот спас со льдины итальянскую экспедицию Умберто Нобиле.

Одновременно писал научные (например, «Кинематика спичечных аппаратов») и педагогические (например, «Трудновоспитуемые дети на кукольном производстве») статьи; изобрел «универсальный ремонтный походный станок для МТС колхозов и совхозов»; а также преподавал в разных учебных заведениях — например, в Педагогическом институте имени Герцена.

В пединституте Евгений Меркулов работал, по его словам, под руководством Надежды Крупской (жены Ленина). В мемуарной статье ученый вспоминал, как осенью 1925 года в вузе прошло заседание по школьному образованию, во время которого Крупская, слушая доклады, вязала варежки.

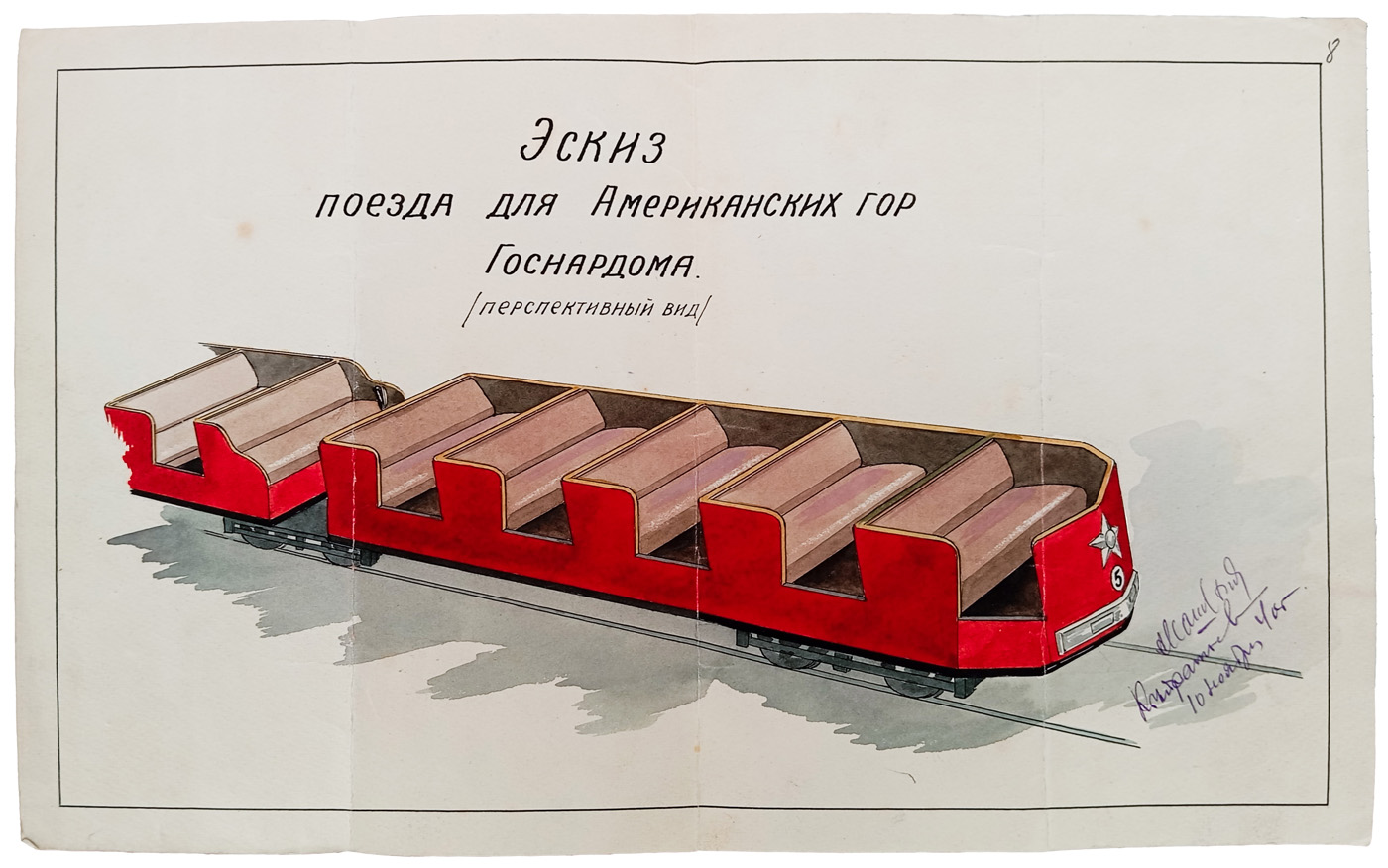

В 1933 году Меркулов сделал динамический расчет «Американских гор» в саду Народного дома — якобы по заданию председателя Ленинградского обкома Сергея Кирова. Это было деревянное сооружение высотой 23,5 метра, с поездом на 16 пассажиров, который до революции ездил по Луна-парку купца Елисеева. «Американские горы» запустили 18 мая 1934 года. Их очень полюбила ленинградская молодежь.

Эскиз поезда для «Американских гор» / Фото: Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга

Сергея Кирова убили выстрелом в затылок 1 декабря того же 1934-го. «Американские горы» сгорели после немецкой бомбежки 20 декабря 1941-го.

Меркулов же эвакуировался из блокадного Ленинграда и осенью 1942 года оказался в Сочи, где развернул активность по изобретению мин и разнокалиберных артиллерийских снарядов. Ему выделили 15 тысяч рублей на производство опытных образцов. В характеристике, которую профессору выдали в начале 1944 года в Краснодарском крайкоме ВКП (б), его назвали «технически культурным специалистом, энергичным товарищем».

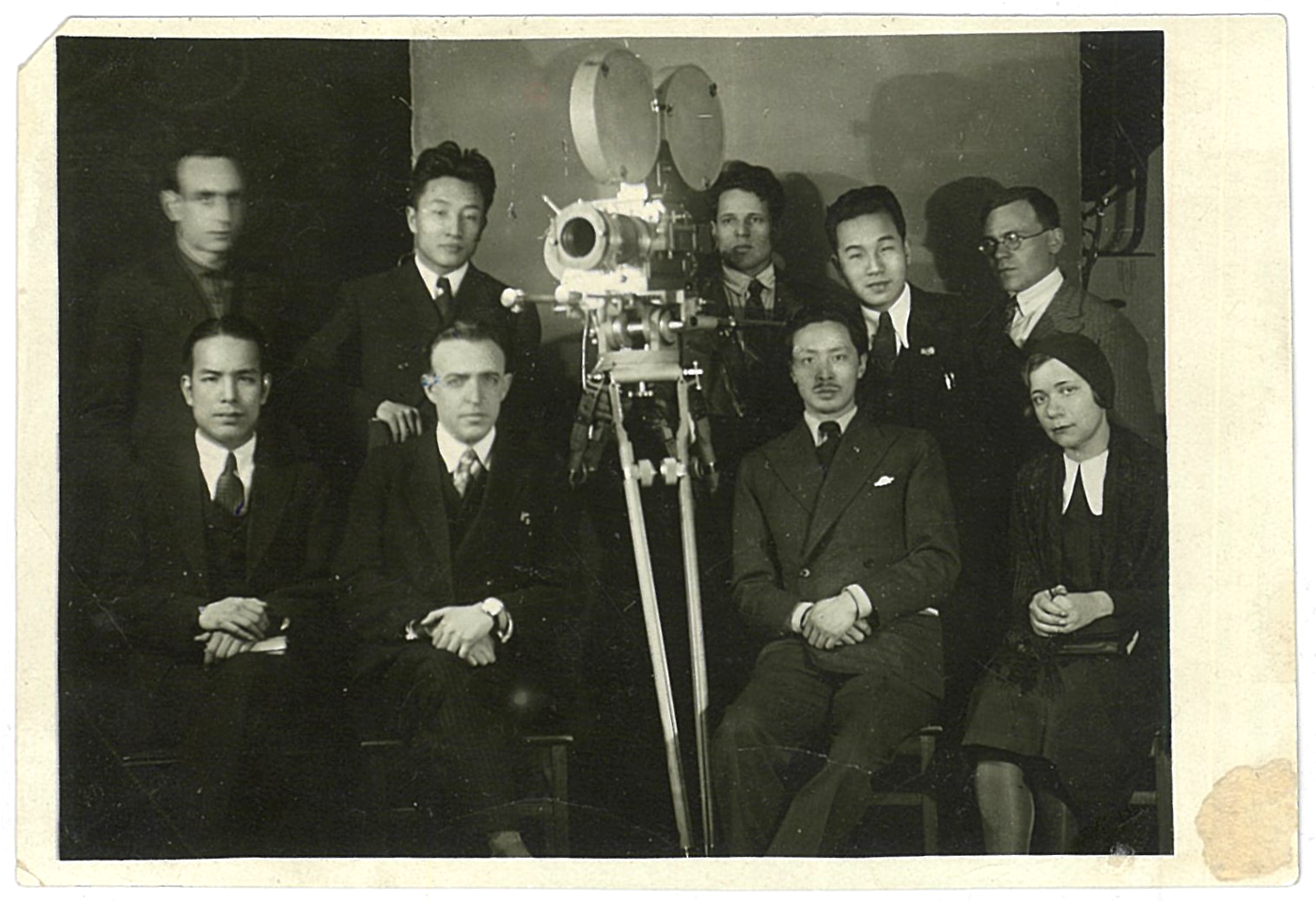

После снятия блокады, 10 марта 1944 года Евгений Меркулов вернулся в Ленинград и на работу в ЛИТМО (Ленинградский институт точной механики и оптики), где с перерывами преподавал с 1931 года.

Сегодня ИТМО — один из трех главных российских вузов, выпускающих айтишников. На сайте музея истории института есть страница, посвященная профессору Меркулову. Там же есть страница «выдающегося физика-оптика» Владимира Игнатовского. 30 января 1942 года его расстреляли по ложному обвинению в шпионско-вредительской деятельности.

«Союз старой русской интеллигенции»

«В разработке Игнатовского и его связей мы имеем дело с опасными представителями пятой колонны», — говорил один из следователей НКВД, занимавшихся делом против ленинградских ученых.

По этому делу в городе арестовали, по разным данным, от 127 до 300 сотрудников вузов и членов их семей, не менее пяти — расстреляли.

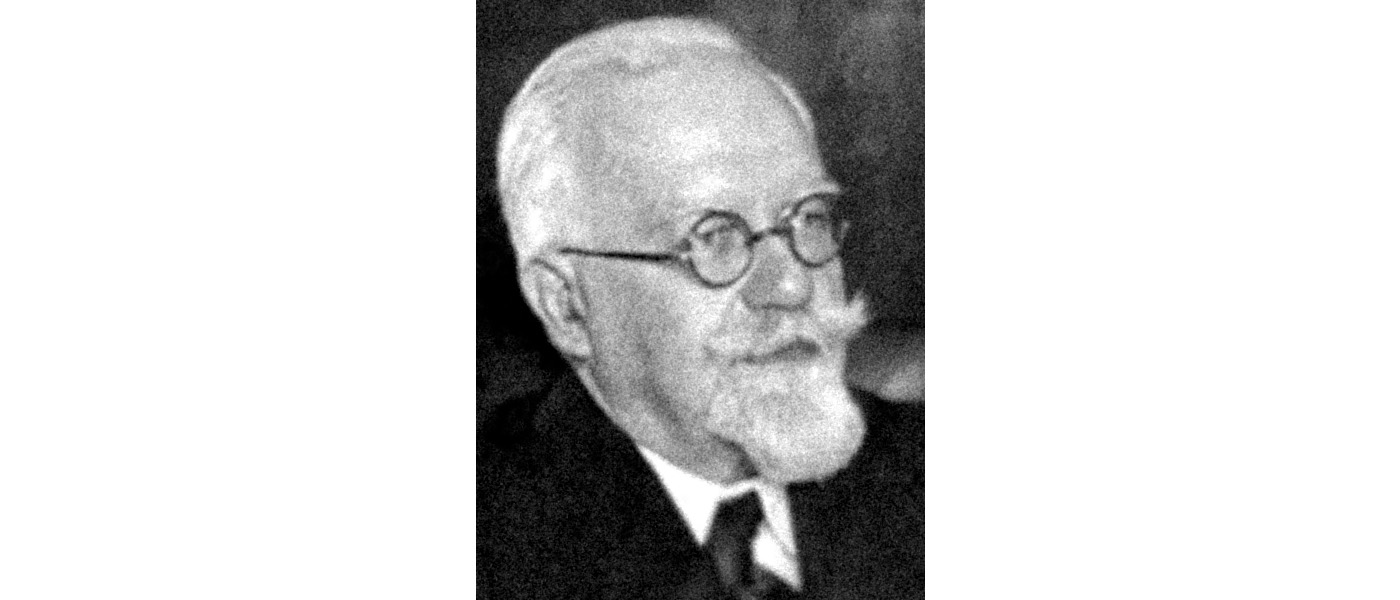

Профессор Игнатовский и его жена Мария были первыми, за кем пришли чекисты — 8 января 1942 года. На ученого, который до 1917 года жил, в основном, за границей (в том числе в Германии) и потому стал легкой мишенью для стремительного уголовного процесса, поступили донесения от двух агентов НКВД, один из которых (его имя до сих пор неизвестно) был любовником Марии. У второго была кличка «Телевизор». Агенты описывали Игнатовского как «антисоветски настроенного человека», который с начала войны «высказывал пораженческие настроения». Они установили в квартире Игнатовских «оперативную технику» и, регулярно бывая у профессора, заводили с ним провокативные беседы.

Профессор Владимир Игнатовский / Фото: РАН

После непрерывных ночных допросов Игнатовские дали показания на четырех преподавателей ЛГУ и инженера-электрика из ЛИТМО. Их тоже арестовали.

«Я не могу вспомнить всего, что я подписывал, но это все было очень грубой, глупой ложью», — рассказывал в 1957 году один из них, единственный из первой группы арестованных, кого не расстреляли, но сослали в лагерь — профессор Константин Страхович. Из выбитых под пытками показаний Страховича следовало, например, что в 1917 году, то есть будучи 13-летним мальчиком, он предвидел нападение гитлеровской Германии на СССР.

Люди, истощенные многодневным голодом в заблокированном городе, быстро ломались, оговаривали себя и в свою очередь давали показания на коллег, в том числе незнакомых. Следовали новые аресты. К астроному Наталии Постоевой пришли в феврале 1942 года, рано утром. В квартиру попали под предлогом проверки паспортов, предъявили ордер на обыск и арест. Обыск был поспешный, чекисты спрятали в портфель кофе и остатки сахара — «драгоценные в те дни» — и увезли астронома в тюрьму.

«Оскорбления, побои, выстаивание целыми ночами на распухших от голода ногах, лишение сна, холод в камере и что, может быть, для голодного маньяка было страшнее всего — лишение миски супа вынудили подписывать протоколы и давать показания, где каждое слово было извращено следователями, переведено на их „особый язык“, которым они заменили обычный, человеческий», — рассказывала Постоева в том же 1957-м.

74-летняя Екатерина Журавская, мать математика Андрея Журавского, 17 февраля 1942 года писала в дневнике: «Пришли эти ужасные люди. Все рылись и увели моего дорогого. Злые, худые люди. Он что сделал худого? Трудился без конца. Вышли на улицу, я побежала сзади. Один из них говорит: „Вы куда, мамаша?“ А Андрюша говорит: „Мама, береги свое здоровье, у тебя с ним неважно“».

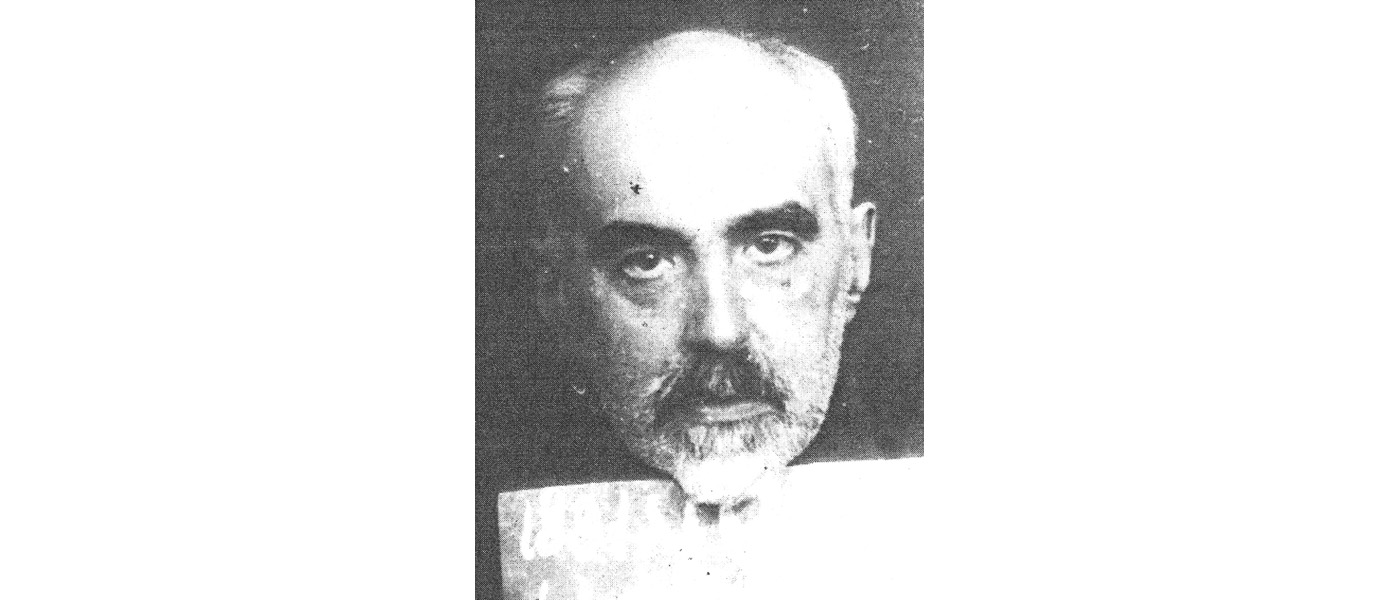

Профессора математического факультета ЛГУ (сейчас СПбГУ) Бориса Извекова арестовали 4 февраля 1942 года. К тому моменту он оставался один в Ленинграде: семья, в том числе 12-летняя дочь Таня, успела эвакуироваться. Извеков писал родным, что «страдает от голода и от холода, ест клей».

Его, как и всех арестованных, приговорили к расстрелу, однако заменили высшую меру на 10 лет в исправительно-трудовом лагере. Как и большинство арестованных, Борис Извеков умер в неволе. Татьяна, будучи уже взрослой, получила дело отца и справку о его смерти, в которой указана дата — 22 июня 1942 года, и причина — кардиосклероз.

Профессор Борис Извеков в лагере за несколько месяцев до смерти, 1942 год / Фото из книги Татьяны Булах (Извековой) «Преодоление», электронный архив Фонда Иофе

Обвинения против ученых были одинаковые: «Являлся активным участником антисоветской организации, ставившей своей задачей свержение Советской власти и реставрацию капитализма в СССР под протекторатом Германии». «Антисоветская организация» называлась «Союз старой русской интеллигенции» (или «Комитет общественного спасения»). Дело против ученых получило номер 555.

«Телевизор»

Евгения Меркулова тоже арестовали, но уже в 1945 году.

Это он был вторым агентом-провокатором НКВД из дела Игнатовского. Это он придумал несуществующий «Союз старой русской интеллигенции».

Меркулов стал сотрудничать с чекистами в 1927 году. Сперва он проходил под кличкой «Лапинин», потом «Нежин», потом «Куропаткин». С 1939-го и до ареста — «Телевизор».

До войны по его доносам посадили более 30 ленинградских ученых. В октябре 1941-го чекисты — вероятно, желая продемонстрировать свою полезность, чтобы их не направили на фронт — по доносу Меркулова соорудили дело ученых. За это агент получил от НКВД продовольственную посылку, 3400 рублей и ордер на комнату (просил 2 тысячи рублей ежемесячно и дополнительные продуктовые карточки).

Точно неизвестно, почему в 1945-м чекисты решили избавиться от своего осведомителя. Ему как выходцу из «кулацкой семьи» вменили «борьбу с молодой советской властью» в составе правых эсеров.

Евгений Меркулов (внизу второй слева) с коллегами в Ленинградском институте точной механики и оптики, 1944 год / Фото: ЦГАНТД СПб

На допросе Меркулов сказал: «Создавая вымышленный Союз русской интеллигенции, я хотел… заинтересовать органы широко разветвленной якобы организацией с тем, чтобы стать нужным и важным сотрудником органов и тем самым получить возможность лучше „доить органы“, получить в органах поддержку для утверждения меня в ученой степени доктора технических наук без защиты диссертации».

Степень доктора Евгений Меркулов не получил. Звания профессора у него тоже не было, хотя именно так он представлялся и до, и после ареста. «Известен как склонный к преувеличениям», — характеризовали Меркулова сами чекисты.

Меркулова приговорили к 15 годам лагерей и отправили на Колыму.

«Сверхмощная космическая бомба»

Профессора ЛГУ Константина Страховича в 1942 году отправили из ленинградской камеры смертников в Казань. Там он работал в конструкторском бюро вместе с Сергеем Королевым — будущим основоположником советской космонавтики. В 1946-м Страхович возглавил крупный научный коллектив, «который всего за год создал новый тип газотурбинного авиационного двигателя, опередившего на 13 лет зарубежные аналоги». В этом коллективе работал писатель Александр Солженицын. О Страховиче он написал в «Архипелаге ГУЛАГ».

Профессор Константин Страхович / Фото: электронный архив Фонда Иофе

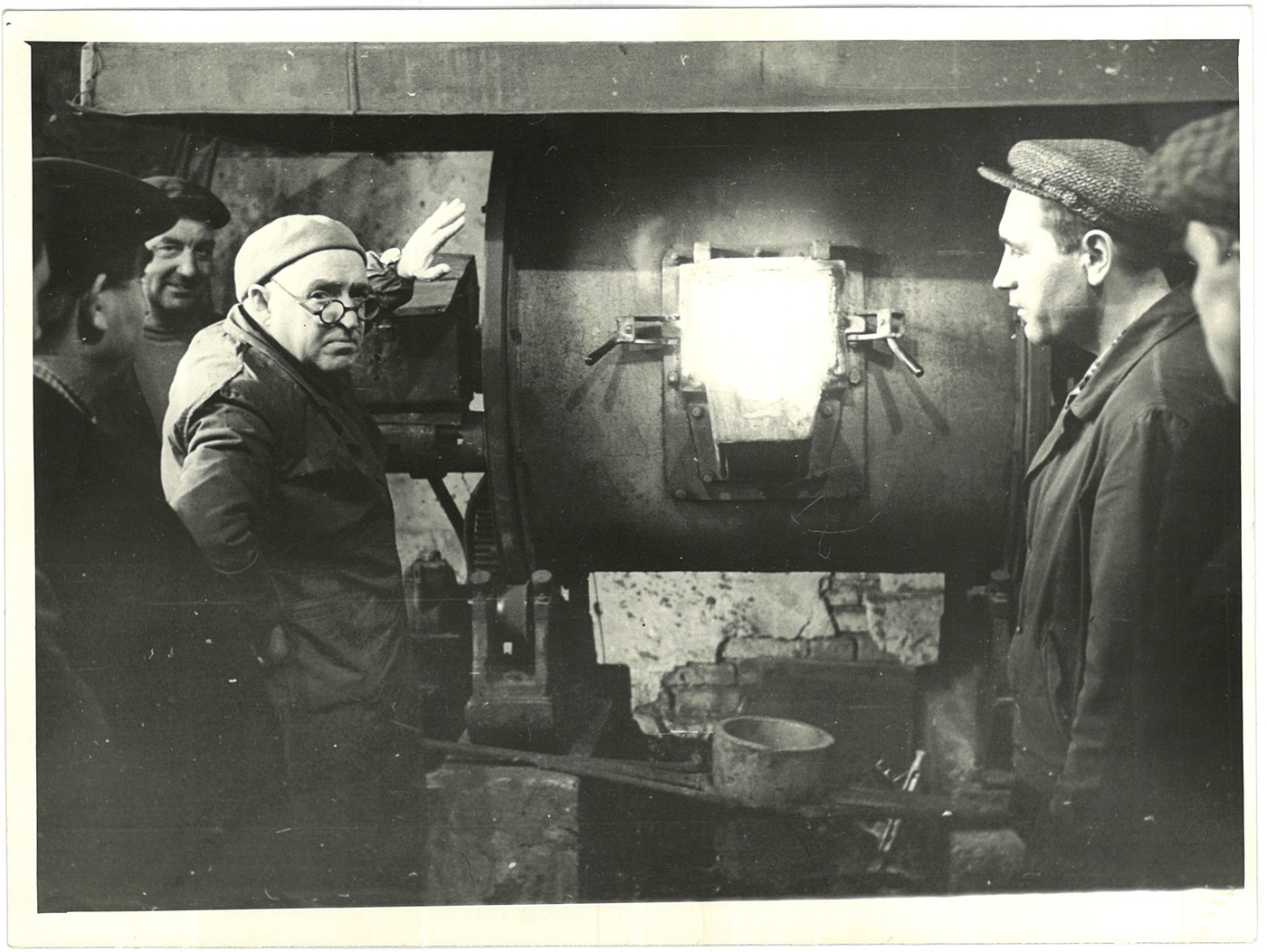

А Евгений Меркулов — из-за которого Страховича едва не расстреляли — в это время обживался на Колыме и изобретал алькусип. С другими заключенными у него не складывалось, зато он подружился с одним из лагерных начальников, капитаном Суреном Петросяном. Тот — вероятно, по просьбе Меркулова — написал целую пачку жалоб.

«Ряд работников, желая заполучить изобретение алькусип, добиваются перевода инж.з/к (инженера-заключенного — ОВД-Инфо) [Меркулова] туда, куда Макар телят не гонял», — рассказывал Петросян в одной из них, направленной в Москву, в Совет Министров.

«[Начальник лаборатории Кривошапкин] заключенного Меркулова нервировал, не давал работать, дизкредитировал (так в оригинале — ОВД-Инфо) и создавал насмешки над ним», — жаловался капитан начальнику Дальстроя.

Заключенный Меркулов сумел заинтересовать капитана Петросяна не только алькусипом («внедрение которого лишь в одной автомобильной промышленности даст стране сотни миллионов рублей ежегодной экономии», — писал начальник), но и еще двумя изобретениями. По поводу одного из них — сверхмощной космической бомбы — Петросян и сам Меркулов несколько раз в 1950–1951 годах безответно писали заместителю председателя Совета министров Лаврентию Берии с просьбой о личном приеме и согласовании испытаний — «в виду […] невозможности самостоятельного испытания полученных образцов „ФУТУРУМ-ЭЛЕМЕНТА“ (так Меркулов назвал будущую бомбу — ОВД-Инфо) в виду их огромной мощности, могущих превышать энергию атомных бомб».

Космическая бомба так и осталась нереализованной — как и третье изобретение Меркулова, геолого-разведывательный прибор «по отысканию золота, олова, платины, серебра и меди» под названием «Гео-Теле-Аудиатор». В одном из рапортов под грифом «совершенно секретно» Петросян жаловался, что некий магаданский начальник «маринует прибор в своей канцелярии» и не передает на доработку в НИИ — в то время как состояние Меркулова, «страдающего гипертонией и перенесшего кровоизлияние в мозг», таково, что «необходимо использовать каждый день».

Евгений Меркулов выжил. Выжил и Константин Страхович. И математик Андрей Журавский. В 1942-м, спустя несколько месяцев после ареста, его этапировали в Усольлаг ныне Пермской области; там он работал в закрытом тюремном ОКБ-172 («шарашке»); в 1944-м конструкторское бюро вернулось в Ленинград, и Журавского перевели в «Кресты», где он и находился до конца срока. «Приехал дорогой, я даже не верю. Радость моя, мое счастье», — писала 19 января 1953 года его уже 84-летняя мать Екатерина Журавская. После смерти Сталина в СССР начались реабилитационные процессы. Реабилитировали всех жертв дела о «Союзе старой русской интеллигенции».

Профессор Андрей Журавский после ареста, февраль 1942 г. / Фото: электронный архив Фонда Иофе

В 1955 году приговорили к 20 годам лагерей «за фальсификацию уголовных дел на группу видных ученых Ленинграда» основного следователя — Николая Кружкова. Остальных причастных чекистов тогда же исключили из партии, уволили из органов госбезопасности, лишили пенсий и льгот.

А Евгений Меркулов вышел на свободу в 1956 году (на четыре года раньше срока) и сразу вернулся в Ленинград. Там он поселился в квартире своей жены Ирины Мухарской, она работала врачом поликлиники в Петроградском районе. Это был престижный дом на набережной Карповки, 19, где 35 лет назад Евгений Замятин закончил роман-антиутопию «Мы».

Механик Эпельбаум

В конце осени 1957 года механик бакинского предприятия Орджоникидзенефть (Азербайджанская ССР) Семен Эпельбаум услышал по радио фрагмент передачи про алькусип. Его крайне заинтересовал новый сплав и, получив в редакции домашний адрес Евгения Меркулова, Эпельбаум отправил на Карповку, 19 письмо. В нем «страстный рационализатор» (так он представил себя) просил подробности: «С Вашего разрешения хочу быть инициатором применения алькусипа в нашей республике».

Меркулов получил авторское свидетельство на алькусип весной 1957 года. Вообще-то, помимо профессора, в изобретении сплава участвовала группа магаданских лагерников, в том числе автомеханик Яков Жуйков, но «профессор» почти не упоминал их в интервью после своего освобождения. Алькусип был только его.

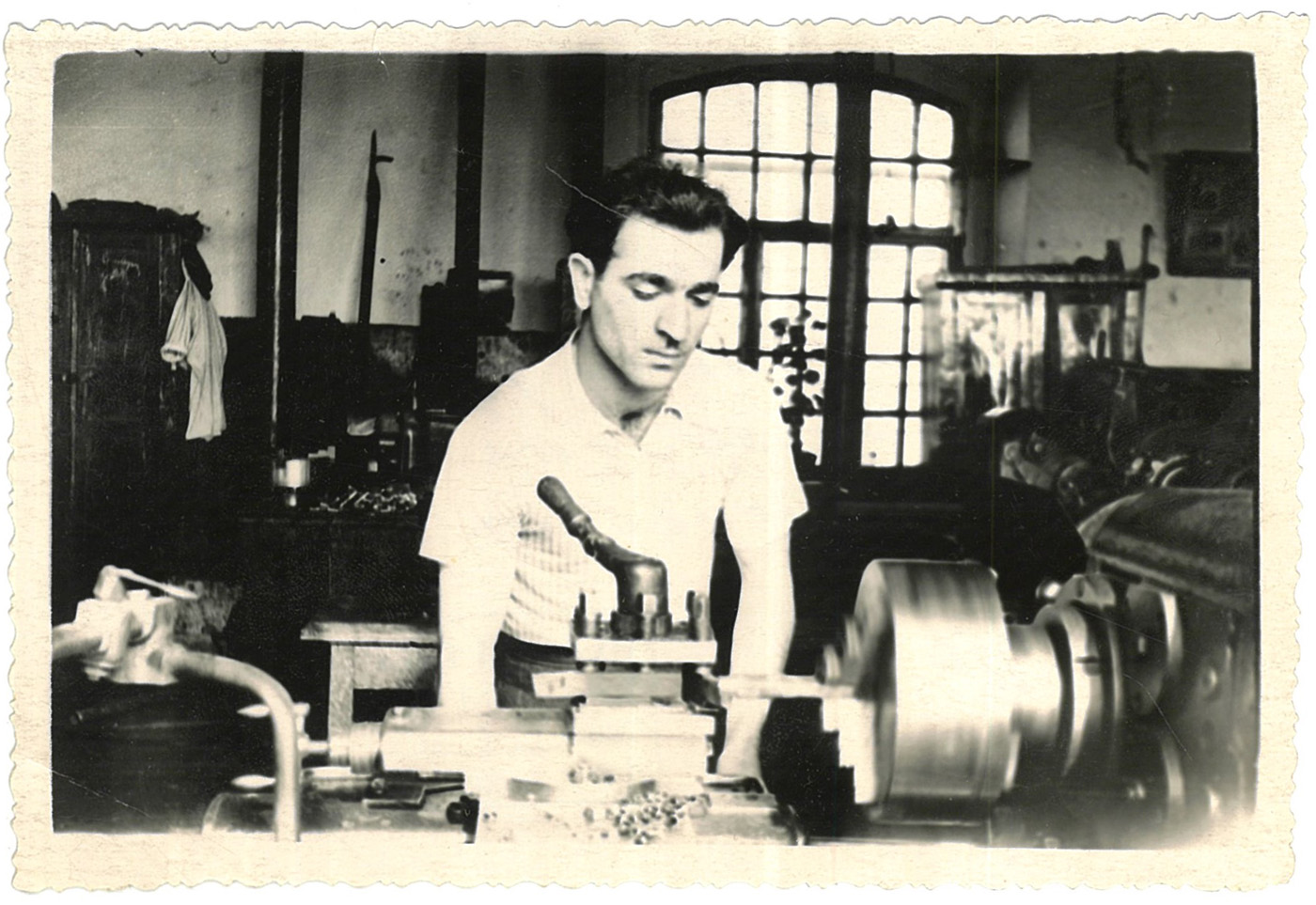

Токарь работает на станке с применением алькусипа, 1957 год / Фото: ЦГАНТД СПб

Меркулов ответил Эпельбауму, завязалась переписка, продлившаяся три года. Механик из Сураханов (поселок в составе Бакинской агломерации, где в XIX веке построили первый в мире нефтеперегонный завод — ОВД-Инфо) считал «профессора» «деловым и верным другом» и отправлял ему по несколько пространных писем в месяц: «Моя половина мне всегда говорит, если бы вы не были мужчиной, то она определенно бы приревновала меня к вам, уж больно я много вам пишу».

Эпельбаум, которому Меркулов велел «действовать смело и решительно по-шоферски», то жаловался на переутомление («работа над Алькусипом доставила тоже слезы»), то впадал в экзальтацию («я чувствую себя подготовленным на обе ноги, теперь никто не свернет меня с пути, я буду драться за алькусип»), то сетовал на бюрократизм («не думал, что советские люди могут быть консервативными […] Или мы не умеем как следует рекламировать Алькусип?»).

Механик неизменно превозносил профессора («Теперь надо ожидать, что вам присвоят Лауреата Ленинской премии […] вы сделали великое дело»); предлагал переименовать алькусип в «сплав Меркулова»; жаловался на механика «Бесагонова» («продолжает заниматься кляузами на Алькусип»).

Еще Эпельбаум переживал, что не сможет приехать к Меркулову в Ленинград — поездка стоила бы не меньше 2000 рублей, в то время как его зарплата составляла 900 рублей; и извинялся, что не выслал из Баку «профессору» айву и гранат («мне не пришло в голову, что у вас нет таких фруктов, я полагал, что в Ленинграде есть все, что угодно»).

Два года механик Эпельбаум трудился над алькусипом: усовершенствовал состав, внедрил сплав в рабочем автопарке, заразил энтузиазмом нескольких коллег и своего начальника Газаряна. А потом совершил ошибку: устав от бескорыстия, в письме от начала 1960 года попросил Меркулова «подтвердить письменно его [Эпельбаума] участие в алькусипе». «Профессор» перестал отвечать сураханскому механику.

Механик Семен Эпельбаум / Фото: ЦГАНТД СПб

Но написал его начальнику Газаряну. «О соавторстве или о передаче авторского свидетельства не может быть и речи», — быстро отреагировал тот, попеняв Меркулову за «некоторые дифирамбы», которые тот высказывал по адресу Эпельбаума. Позже Меркулов получил записку еще от двух работников Орджоникидзенефть: их разгневала «низость Эпельбаума», они — будучи «истинными сураханцами не из того покроя» — подтверждали единоличное авторство ленинградского «профессора», заключая: «Будет обеспечено его [алькусипа] массовое внедрение и он действительно будет служить коммунизму».

В последнем письме бывшему другу по переписке механик Эпельбаум горько констатировал: «Вы, Евгений Федорович, полагали, что Семен Григорьевич неграмотный дурачок». Больше они не переписывались.

«Распоясавшиеся оппоненты алькусипа»

19 июля 1962 года в 19:00 по Центральному телевидению, в перерыве между первым и вторым действиями спектакля «Рядом — человек!» куйбышевского театра, показали небольшой фильм «В поисках чудесного сплава». После этого на телевидение пришли десятки писем от инженеров со всей страны: они просили выслать механические свойства и химический состав, технические характеристики и чертежи аппаратуры.

Плакат, описывающий свойства алькусипа, подготовленный работниками «Орджоникидзенефть», 1960-е гг. / Фото: ЦГАНТД СПб

Но в Ленинграде Меркулов с алькусипом не приживались. Так, изобретателя не позвали на просмотр фильма про его сплав в НИИТМАШе. «Если бы мы пригласили Меркулова, то могла бы получиться свалка», — возмущенно цитировал Меркулов ленинградских технарей в жалобе в ЦК КПСС.

«Если на периферийных предприятиях внедрение „Алькусипа“ идет самотеком с преодолением больших (зачеркнуто) некоторых трудностей, то на наших ленинградских предприятиях это внедрение находится в зачаточном состоянии», — также писал Меркулов.

Его главными врагами стали два металлурга из НИИТМАШа — Амелин и Назаров. В сценарии передачи Ленинградского радио «Этот сплав будет работать на коммунизм» корреспонденты рассказали, как пытались поговорить об алькусипе с Назаровым: даже те несколько слов, которые они записали на пленку, «явились затем причиной многократных звонков руководителей института в редакцию с требованием, в котором сквозила плохо скрытая угроза, — не давать ничего об институте и вообще об алькусипе в эфир».

Меркулов называл Амелина с Назаровым «распоясавшимися оппонентами алькусипа» и негодовал, что в 1961 году оба приехали в Баку и пытались лично отговорить работников Орджоникидзенефть от внедрения сплава.

В ответ представитель Орджоникидзенефть и еще один собеседник Меркулова по переписке Газарян — по просьбе «профессора» — в январе 1962-го написал статью «Консерваторы из НИИТМАШа» и отправил ее в редакцию газеты «Ленинградская правда». В статье он отмечал, что за счет алькусипа бакинцам «удалось сберечь только за 1961 год свыше 80 тыс. рублей».

«С чувством гордости хочется согласиться с лаконичной мыслью, что „сплав будет работать на коммунизм“ и не сорнякам, подобным Амелину, Назарову, Бесоногову (в письмах механика Эпельбаума этот сотрудник бакинского нефтепромысла упоминался как „Бесагонов“ — ОВД-Инфо), Литвинову (еще один противник алькусипа в Орджоникидзенефть — ОВД-Инфо) остановить это победное шествие», — заключал Газарян.

Евгений Меркулов у плавильной печи, 1962 год / Фото: ЦГАНТД СПб

А через три месяца Евгений Меркулов потребовал от руководства бакинского нефтепромысла перечислить ему по ленинградскому адресу 5050 рублей — столько, по его подсчетам, полагалось автору алькусипа с сэкономленных 80 тысяч. Деньги не пришли. Меркулов подал в суд на бакинцев.

Газарян, ставший одним из представителей ответчика, написал в Ленинградский комитет по радиовещанию и телевидению с просьбой уточнить, откуда авторы одной из передач про Меркулова взяли «миллионы рублей», сэкономленные Орджоникидзенефтью на «якобы внедренном» алькусипе. В Комитете ответили, что взяли из статьи самого Газаряна про «консерваторов из НИИТМАШа».

10 декабря 1964 года в Баку прошел суд по иску Евгения Меркулова. Истец не явился на заседание. Ответчик же рассказал, что попытки получить сплав по формуле «профессора» еще пять лет назад «потерпели крах», и все это время бакинцы изобретали и внедряли собственный состав. Он получил название «сураханский сплав». Старший народный судья Халилов счел убедительными аргументы ответчика и отказал Меркулову в иске.

В том же 1964-м автор алькусипа получил письмо от бывшего автослесаря Орджоникидзенефть Сергея Аванесова. Тот рассказал, что деньги за алькусип — впрочем, небольшие, по 120 рублей — получили, в основном, начальники, в том числе некий Ибрагимов, который «имеет машину „Победу“». И что механик Эпельбаум недавно умер.

Сам Меркулов умер через 10 лет. Его попытки внедрить алькусип к тому моменту окончательно сошли на нет. За год до смерти, в 1973-м, он попытался получить от Комитета по делам изобретений вознаграждение еще за одно якобы собственное открытие — новый вид чугуна, который внедрили на Батумском машиностроительном заводе. Из комитета ответили, что грузинский чугун не имеет к нему никакого отношения, и в выплате отказали.

«Святая ненависть к врагам Родины»

Петербургский архив, в котором хранятся документы КГБ / НКВД, находится в Большом доме на Литейном — конструктивистском здании регионального управления ФСБ. На стыке 1980-х — 1990-х архив впервые (и ненадолго) открыли. Туда сходил московский журналист Ярослав Голованов. Он изучил дела ученых, репрессированных в блокадном Ленинграде, и написал статью «Палачи и жертвы „Дела № 555“» — ее опубликовали в пятом номере журнала «Огонек» за 1992 год. В ней впервые Евгений Меркулов был назван как есть — преподаватель вуза и осведомитель чекистов.

Для своей статьи Голованов взял интервью у Станислава Кружкова — сына следователя НКВД Николая Кружкова, который лично пытал ученых. За это бывший чекист почти семь лет провел в мордовском лагере, в начале 1960-х вышел на свободу и в 1966 году умер. Кружков-младший добивался реабилитации отца.

Следователь НКВД Николай Кружков во время Второй мировой войны / Источник: Восточно-Сибирская правда

Журналист интервьюировал сына чекиста в своем доме «в Переделкине под тентом на ужасно буржуазном диване-качалке, словно созданном для фильмов Никиты Михалкова».

Картина мира, в которой пребывал собеседник, неприятно поразила Голованова: «[Кружков-старший] получал доносы стукача Меркулова и давал им ход. Кружков-младший подобную практику оправдывает: „В те времена все оперативные материалы перепроверялись опять же оперативным путем — такова узаконенная практика, да и военная блокадная обстановка не позволяла сомневаться в ней… Святую ненависть — естественную и неизбежную — к врагам Родины в период самых тяжких ее испытаний […] не всегда удавалось унять […] из-за этого ‚винтики‘ могли и ‚перебдеть‘ — и в этом они, конечно, виноваты; но ведь ‚недобдение‘ в ту пору, согласитесь, Я.К. (Ярослав Кириллович — ОВД-Инфо), было смертельно опасно“».

Ни Николая Кружкова, ни Евгения Меркулова не реабилитировали. Но осведомитель, в отличие от следователя, смог оставить о себе добрую память. Так, в 1973 году кто-то — возможно, сам Меркулов — отнес в только что сформированный Ленинградский (сейчас Центральный) государственный архив научно-технической документации объемную стопку бумаг о творчестве изобретателя алькусипа. Ни в одном из пятидесяти дел, сформированных из этой стопки, нет упоминания об участии Меркулова в блокадных репрессиях против ученых. Нет такого упоминания и в армянской энциклопедии фонда «Хайазг». И на сайте музея ИТМО.

Евгений Меркулов в 1962–1963 гг. / Фото: ЦГАНТД СПб

Константин Страхович после полной реабилитации в 1955 году возглавил кафедру теоретических основ теплотехники Политехнического института. В 1963-м без защиты получил степень доктора технических наук. Он активно публиковался, был научным консультантом нескольких ленинградских заводов. «При этом своему авторству он не придавал значения, а если слушавший его просил разрешения оформить результаты консультации в виде совместной статьи, то Константин Иванович обыкновенно отвечал: „Что вы, батенька! Ведь это же ваша работа, а я только помогал вам в ней разобраться!“» — рассказывал профессор СПбГУ Михаил Юшков. Страхович умер 21 ноября 1968 года после тяжелой болезни.

Андрея Журавского полностью реабилитировали в 1954-м. Тогда же его восстановили в Горном институте в прежней должности — заведующего кафедрой высшей математики. Спустя три года ему присудили ученую степень доктора технических наук. Летом 1969 года 76-летнему Журавскому предложили должность научного руководителя нового крупного научно-производственного комплекса. Но отдыхавшего в Зеленогорске ученого сбил мотоциклист, и 4 сентября 1969-го Журавский скончался. Он похоронен на Красненьком кладбище в Петербурге, на его могиле стоит гранитный памятник.

Память о профессоре Борисе Извекове, который погиб в тюрьме в 1942 году, всю свою жизнь хранит его дочь Татьяна. Она не знает, где захоронен ее отец. Единственное связанное с ним место памяти — установленная 25 июля 2015 года табличка проекта «Последний адрес» на 11-й Линии Васильевского острова, 44, доме, где 12-летняя Таня видела своего отца в последний раз.

Галя Сова