В 2022 году на Грегори Винтера завели уголовное дело за антивоенные посты. В 2024-м его приговорили к трем годам колонии. До заключения общественник из Череповца выхаживал уличных животных, в его квартире жило 12 кошек. Помогал кошкам Винтер и в колонии. Выйдя на свободу, Грегори отправился на крещение в глухую деревню в Ивановской области — к отцу Александру, который поддерживал его в неволе, а когда-то был священником при колониях и СИЗО. Вместе с Грегори в дорогу поехала корреспондентка ОВД-Инфо.

Грегори Маркус Северин Винтер вышел из исправительной колонии № 5 в Кировской области утром 30 декабря. Он провел в заключении два года и один месяц.

Грегори вынес из колонии сумку с восемнадцатью килограммами писем от незнакомых людей из разных концов мира. Сумку взвешивали на почте, когда он отправлял ее из Кирова к себе в Череповец. Незадолго до выхода на свободу он писал во всех письмах, чтобы его встретили и помогли с баулами, но у ворот колонии его никто не встретил.

Как рассказывает Винтер, после освобождения он поехал помогать освободившимся в один день с ним мужикам, которые напились и опаздывали на поезд до Москвы. 31 декабря он отправился за кошками, которые ждали его по передержкам, а до этого — жили в исправительной колонии. Заключенные не хотели пускать кошек в барак, поэтому Грегори придумал схему: он брал кошек, «упаковывал» их в картонную коробку, обматывал ее скотчем, чтобы они не выпрыгнули. Заключенный, который собирался освобождаться, предупреждал сотрудников колонии, что выйдет на свободу не один и выносил кошек с собой — за воротами их уже перехватывал волонтер. Заключенные обычно не отказывались, но почти все просили денег.

«Вопросов со стороны администрации никогда не возникало. Человек, который „идет на звонок“, имеет право вынести с собой что угодно, если это не является собственностью учреждения. Кошки не являются собственностью учреждения. Можно вынести хоть пять, хоть десять — никто слова не скажет», — объясняет Винтер.

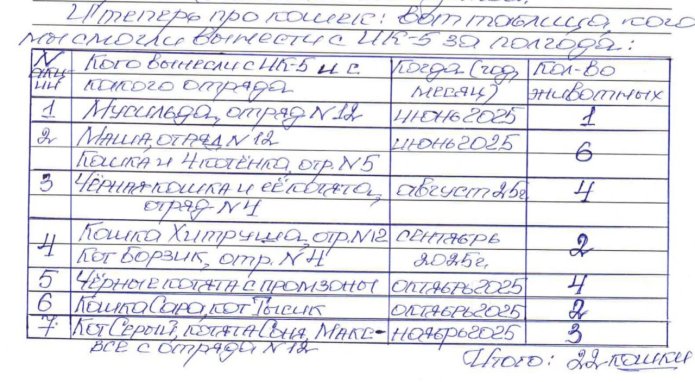

В заключении он вел таблицу с именами спасенных животных: кот Борзик, кошка Хитруша, «котята с промзоны» и другие, всего — двадцать два спасения. Большинство поселились в приюте, но четыре кошки дождались Винтера на свободе. Освободившись, он привез их в съемную квартиру, выпустил там — и пошел гулять по Кирову.

«Город был странный, — вспоминает Винтер, — люди ходили с такими сложными лицами, будто у них вчера умерла мама».

Он купил себе праздничный ужин — салат, кефир и шампанское в жестяной банке. В однушке не было стола, и Грегори соорудил его из табуретки. Включил телевизор, посмотрел новогоднее обращение президента и почти сразу после этого лег спать — «зэковская привычка» рано ложиться. Кошки забрались сверху, и он закрыл глаза.

«Выйти труднее, чем сесть»

«Выйти на свободу намного труднее, чем сесть, — говорит Винтер. — У меня нет ни копейки. Знаете, сколько мне предложили в соцзащите после возвращения из зоны в Череповце? Сказали, „это подъемные, чтобы тебе было на что жить“ — три тысячи рублей».

Грегори Винтеру 57 лет. Мы встречаемся с ним в Москве, чтобы вместе отправиться в деревню к священнику, с которым он переписывался, пока сидел в колонии — к отцу Александру. Винтер коротко острижен, одет в простые черные штаны и серую футболку. С собой у него маленький кнопочный телефон и синяя сумочка с лекарствами, инсулином и пульсометром. К сумочке приделан прямоугольник с его инициалами — остался с колонии, где все вещи заключенных должны быть подписаны, лишнего хранить нельзя. Руки Грегори в мелких царапинах, оставленных кошками.

В родном Череповце у Винтера не осталось близких, с которыми он бы поддерживал контакт. Со старшим братом — он живет в Петербурге — они не общаются больше пятнадцати лет. В 2021 году у Грегори от передозировки наркотиками погибла любимая. Новость о ее смерти застала Винтера в больнице — он тяжело болел коронавирусом, после него развился диабет второго типа.

До ареста Винтера знали как череповецкого правозащитника и активиста, бывшего главу местного отделения движения «За права человека». В 2019 году Грегори, тогда еще Григория, обвинили в оскорблении бывшего мэра Череповца Елены Авдеевой и нынешней главы города Маргариты Гусевой в посте на странице во «ВКонтакте» (ст. 319 УК). Его приговорили к 280 часам обязательных работ.

В том же году Винтера отправили на принудительную психиатрическую экспертизу в рамках еще одного уголовного дела — уже об угрозах секретарю суда. «Медиазона» сообщала, что дело возбудили еще в октябре 2018 года по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда (ст. 119 УК). По версии следствия, Винтер сказал, что взорвет здание суда гранатой.

Еще одно уголовное дело завели в 2020-м — по статье о «распространении заведомо ложных сведений» о коронавирусе (ст. 207.1 УК). В разгар пандемии Винтер писал, что заключенных этапируют в череповецкое СИЗО с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. В процессе добавилась статья об «оскорблении представителя власти» (ст. 319 УК), по версии следствия — за ругательство во время обыска. Позже появились обвинения об оскорблении суда и участников процесса (чч. 1 и 2 ст. 297 УК).

Тогда Винтер провел месяц в СИЗО — меру пресечения суд ужесточил, сославшись на то, что активист не ходил на судебные заседания. По его словам, у него был больничный, о котором он уведомлял. В первый же вечер в СИЗО Винтера избили: «У меня джинсы были мокрые от крови, штанина была насквозь пропитана кровью, — рассказал он ОВД-Инфо. — Я, конечно, на суде вел себя очень ярко. Назвал судью, как ему показалось, очень оскорбительно».

Через месяц областной суд признал решение незаконным, и Грегори выпустили на свободу. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на его левой ноге рубец от недавней травмы (заключение есть в распоряжении ОВД-Инфо). В вологодском УФСИН назвали сообщения о насилии «не соответствующими действительности».

13 апреля 2022 года Винтера приговорили к 380 часам обязательных работ по ст. 207.1 и ст. 319 УК. В апелляции Вологодский областной суд отменил это решение, и Череповецкий суд снизил приговор до 320 часов.

В августе 2022-го Винтера арестовали уже по новому делу — о «фейках» про армию. Поводом стали посты об ударе по Драмтеатру в Мариуполе и комментарий о заявлениях украинских правозащитников об изнасилованных российскими военными детях. Спустя почти два месяца Грегори перевели из СИЗО под домашний арест, затем избрали меру в виде запрета определенных действий.

Проведя почти год под домашним арестом, Винтер решил, что дело обернется реальным сроком и начал пристраивать кошек — их у него было двенадцать штук.

«У меня диабет в сложной форме, и если меня посадят в тюрьму, я уже оттуда не выйду, так как там никаких лекарств нет, поэтому решать судьбу моих кошек все равно надо», — рассказывал Грегори изданию «Новая вкладка». Началась целая кампания по пристройству, которая завершилась успешно: удалось раздать всех.

Накануне приговора Винтер написал обращение на имя президента России Владимира Путина, в котором попросил об эвтаназии, если ему назначат реальный срок. Пока мужчина был в СИЗО, правозащитники сообщали, что он не получает инсулин и другие важные для здоровья препараты. «Мемориал» объявлял сбор на необходимые ежедневно лекарства. Оказавшись в колонии, Винтер стал получать инсулин от волонтеров.

Изначально прокуратура запрашивала шесть лет и три месяца заключения в колонии. Назначенный срок получился в два раза меньше.

«Мы боролись, брали характеристики, — говорит Винтер. — Если орешь на суде, что не откажешься от своих убеждений, срок в нынешней ситуации никто не уменьшит. А если предоставишь документы, что ты — ценный член общества, есть вероятность, что срок дадут меньше. Там же считаешь каждый день».

Деревня Стрелка и батюшка

Проложить маршрут до деревни Стрелка в Ивановской области, где живет отец Александр, по Google Maps невозможно — «карты» ее не видят. Между тем Стрелка стоит на самой Волге. Когда-то тут ходили речные теплоходы, связывая прибрежные деревни с большими городами. Речного транспорта в этом районе давно уже нет.

В доме Татьяны, у которой мы остановились, стоят плетеные сани — с такими местные ходят за покупками в соседнюю Каменку — пешком около сорока минут. В самой Стрелке нет ни магазинов, ни фельдшерского пункта. За медицинской помощью люди тоже ходят в Каменку. В деревне тихо и снежно. Большая часть избушек закрыты и пустуют до лета. Здесь остались, в основном, пенсионеры, живущие в Стрелке круглый год.

Отец Александр и Грегори познакомились, когда батюшка написал ему письмо. В то время Винтера перевели на СУС — строгие условия содержания, и теперь он говорит, что письма отца Александра были самыми искренними и пронзительными — «не с казенными словами, а со словами, написанными от души».

«Я подписан на [священника] Андрея Кордочкина, он как-то бросил клич, мол, если кто-то хочет переписываться с политзаключенными, пишите мне в личку, — вспоминает отец Александр. — Я написал. Сейчас в этом участвуют около двадцати священников. Грегори был моим первым корреспондентом, теперь таких людей больше десяти: кто — в московском СИЗО, кто — в Питере, кто — в Екатеринбурге. Один мальчик, Богдан Давыденко, сидит в Хабаровском крае».

Помолившись, он приглашает нас к столу — пить чай и кофе, есть какао-банановый десерт и пирожки с творогом. Их испекла Татьяна, соседка батюшки. Всю жизнь она проработала поваром, семь лет назад вернулась в отчий дом — ухаживать за родителями — и после их смерти осталась здесь.

Из окна батюшкиного дома видна заснеженная Волга. Матушка Надежда — сухонькая, сдержанная женщина — на время разговора тихо уходит в соседнюю комнату. Слушая отца Александра, я долго пребываю в уверенности, что он и сам имеет опыт заключения — Грегори рассказывал, что тот «был диссидентом и сидел в советских лагерях». Но выясняется, что причина осведомленности прозаичнее — он не сидел, но был священником при колониях и СИЗО.

Отец Александр со знанием дела рассуждает о тюремной иерархии — чем отличаются «черные» зоны от «красных», где и почему легче сидеть. Рассказывает, как родственники заключенных устраивали забастовки против руководства колонии, при которой он служил в храме. Потом, по его словам, «какие-то силы повыше» вмешались: возбудили уголовное дело, руководство сняли, кого-то отправили на пенсию.

Затем отец Александр — Александр Израилевич Соболь — показывает пожелтевшие книжки — свидетельства о рождении близких. Имена в них — Ливша Залмановна, Лев Срульевич, Сруль-Меир Яковлевич — еврейские. Он родился в иудейской семье — дед водил его в Московскую хоральную синагогу, читал Талмуд, учил внука идишу и ивриту. Мальчику Саше нравилось ходить на праздники — там собиралась вся столичная еврейская молодежь.

«В те годы все жили в страхе, детям [о еврействе] старались не говорить, а мой дедушка был посмелее, — рассказывает отец Александр. — Он слушал „вражьи голоса“, на иврите слушал „Голос Израиля“ и все это открыл мне».

В восьмидесятые Александр встретил будущую жену — ее семья настояла, чтобы он крестился. Ему было около тридцати лет. А потом — «православие затянуло».

«Помню, встречал у синагоги студентов, с которыми мы вместе учились, — вспоминает он, — они от меня отходили в сторонку, хотя в институте мы дружили. Они потом уехали. Думаю, если бы мне сказали тогда „давай с нами“, я рванул бы».

Но ему так никто не сказал, а теперь принятие православия — препятствие для получения израильского гражданства: меняя веру, еврей теряет право на репатриацию. «Меня это не отпускает, — говорит он. — Потому что на самом деле я не чувствую себя гражданином этой страны. С этим местом меня ничто не связывает».

Грегори Маркус Северин Винтер

До 2020 года Грегори Маркус Северин Винтер был Григорием Электроновичем Винтером. Его отец — известный профессор, доктор филологических наук Электрон Дементьев.

Старшему брату Грегори от отца досталось все сразу: фамилия, отчество и имя. Его зовут Электрон Электронович. Григорий же с рождения носил фамилию матери — потому что «у отца было много детей и жен, и мама хотела, чтобы фамилия сохранилась». О матери он говорит часто и с теплом, об отце — с обидой. С родителями они прожили вместе до самой их смерти.

«У отца на фоне гонений и преследований потекла крыша, — рассказывает Винтер. — Жить с человеком, который наполовину сумасшедший, очень сложно. Это ежедневные истерики, что его зажимают и не дают работать».

Грегори с родителями и братом жил во Владивостоке и в 1981 году переехали в Череповец, потому что «отца обвинили, что он диссидент, вынудили уволиться из Дальневосточного института искусств, где он работал последние годы, и предложили добровольно-принудительно уехать из Владивостока». Винтер уверен — отца преследовали за обращение к советским властям против войны в Афганистане. Переезд ему дался тяжело: «Череповец был дырой: маленькие деревянные домики, плохая экология, куча заводов, половина города — бывшие зэки, шестнадцать комендатур для „химиков„“, — говорит он.

У близкого родственника, который во Владивостоке и некоторое время после жил с ними и попросил ОВД-Инфо об анонимности, другое мнение о причинах переезда: «Вузовские преподаватели, профессора ехали восстанавливать Дальний Восток, так как в тридцатые всю профессуру там постреляли, — говорит он. — В их числе и [родители Грегори]. Владивосток от центра страны в десятках тысяч километров, близкие далеко, нужны огромные деньги, чтобы слетать к бабушке в Санкт-Петербург. Они решили, что свой долг Дальнему Востоку отдали, и так как в то время еще был институт прописки, а переехать в столицы было сложно, пришлось выбрать Череповец. Он оказался равноудален от Ленинграда и Москвы».

Как и родители, Винтер преподавал в университете и частных школах, а так как денег не хватало, совмещал с работой в детском приюте. От матери Винтеру передалась любовь к животным: она часто приносила домой уличных котов и кошек. Грегори продолжил делать то же самое, когда остался один.

В 2020 году, когда его «достало русифицированное имя», Винтер поменял и его, и отчество — к тому же его мама «всегда хотела, чтобы [имя] было национальное».

«Во время ареста (в 2020 году по статье о „фейках“ про коронавирус, когда Винтер месяц пробыл в череповецком СИЗО — ОВД-Инфо) меня жесточайшим образом избили под эгидой того, что я не русский. И я решил: раз не русский, пожалуйста, вот вам! Северин — это мой шестижды прадед, который перевез семью из Кенигсберга в Выборг, Маркус — его родной брат, чье тело захоронено в стене кафедрального собора в Кенигсберге».

Крещение

«Мы жили в таком окружении, где отношение к церкви никого особенно не волновало. Потом наступила свобода, и многие из нашего круга из церкви ушли. Потому что раньше церковь была глотком свободы в несвободном мире. А потом этот глоток исчез. Церковь гонимая и церковь конформистская — это разные вещи», — рассказывает отец Александр.

Они с матушкой Надеждой переехали в Ивановскую область в 1995 году. Александр освоил трактор — научился пахать землю, сеять, сажать картошку. В 2008-м его уже как священника отправили в Стрелку. Тогда же отец Александр стал работать с заключенными Ивановской области. Он ездил в женские и мужские колонии, посещал СИЗО — исповедовал и причащал.

«У нас был священник, который упал в обморок на исповеди в зоне и перестал туда ездить. Я в обморок не падал. На самом деле, искренно кающихся людей я встретил только там, за колючей проволокой. У меня только один случай был, когда человек мне не поверил, побоялся исповедоваться».

Служба в женских и мужских колониях, говорит батюшка, различается: женщин «жалко до безумия», так как многие сидят по делам о самообороне — за убийство агрессивного мужа или сожителя. «Это рефрен: „он на меня напал, я его ударила сковородкой или ножом“, „он меня избивал, издевался, в конце концов я его ударила“, „я защищала свою дочь, когда муж над ней издевался“».

Другая часть женщин, рассказывает он, осуждена по наркотическим статьям: «Из употребляющих делали распространителей — с трех лет срока молодые девчонки залетали на десятку».

«В мужской колонии все-таки жизнь по понятиям, — объясняет батюшка. — Если она „черная“, значит, „черная“. Есть касты. В женской колонии нет такого, и это, с одной стороны, тяжелее, потому что все решает администрация, с другой стороны, по крайней мере в Ивановской колонии служили не людоеды. Хотя там были отдельные „семейные“ отряды — случалось, туда отправляли насильно, и если женщина к этому не готова — это трагедия».

Отдельный нюанс, по его словам, — работа с кастой «неприкасаемых» или «опущенных». Любой контакт с ними для других осужденных по тюремным законам недопустим, поэтому при причащении, целовании креста или иконы могут возникнуть коллизии. Тюремный священник должен знать эту проблему и искать из нее пути выхода.

Пока мы обсуждаем тюремные касты и гомофобию — в этом вопросе взгляды отца Александра во многом совпадают с официальной риторикой РПЦ, он рассказывает про «голубое лобби» — Винтер нетерпеливо ходит по комнате: Грегори ни разу не ходил в церковь, пока был в заключении, ничего не знает о том, как будет проходить обряд и к чему готовиться. Он поторапливает нас, и мы отправляемся в храм.

Снаружи — мороз, в самой церкви тоже холодно. Потолки высоченные, под сводом местами сохранилась старинная роспись. У Винтера нет с собой крестика, и батюшка отдает ему свой. В храме слегка пахнет ладаном. Отец Александр просит ненадолго оставить их с Винтером вдвоем. Начинается исповедь. Матушка приносит воду, зажигает свечи против купели и возвращается домой. Около церкви стоит колодец, но он не работает. За водой, которую во время завтрашней службы будут освящать, люди ходят к Татьяне — ее избушка стоит в паре минут ходьбы от церкви.

Винтер становится лицом к чаше, неловко сцепив руки. Он остался в футболке — крестильной рубашки у него тоже нет. Отец Александр становится перед ним, поворачивается к Винтеру спиной и начинает негромко читать молитвы — слова на церковнославянском падают одно за другим, не требуя ответа.

«Господи Саваоф, Боже Израилев, исцеляяй всякий недуг и всякую язю, призри на раба Твоего, взыщи, испытуй и отжени от него вся действа диаволя…».

Потом начинаются вопросы — отрекается ли от зла, соединяется ли со Христом. Перед тем как священник польет его водой, Грегори закатывает штаны, снимает футболку и кажется еще более беззащитным — особенно в холоде храма. Купель — простая металлическая чаша — уже наполнена водой.

Вечером того же дня, когда мы идем вдоль церкви к избушке Татьяны, у которой остаемся на ночлег, Винтер, вспоминая минуты после крещения, сравнивает обряд с обретением свободы:

«Когда я вышел из церкви, ощущения такие, будто выходишь из зоны. Оказывается, воздух там и здесь, он разный, хотя их разделяет только забор».

«Сейчас бы такого не написал»

«[После выхода из колонии] очень непривычно, что гаджеты не работают, — говорит Винтер, глядя в экран мобильного. — Как пользоваться VPN, я не понимаю. Люди стали какие-то пришибленные. Еще от меня отказались родственники, которые уехали за границу, хотя общались до ареста. Я пытался с ними связаться — не отвечают на сообщения».

Винтера судили из-за четырех постов об ударе по мариупольскому драмтеатру и комментарий о событиях в период оккупации Ирпеня и Бучи. Он говорит, что сейчас бы такого комментария не написал и «злится на украинскую пропаганду», в особенности — на бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, чьи заявления об изнасилованных детях не удалось подтвердить.

«Со второй половины марта 2022 года я перестал об этом что-либо публиковать,» — говорит он.

Мы возвращаемся. Пешком доходим до Каменки. Автобусом доезжаем до вокзала в Вичуге — местном райцентре. В городе шатдаун — не работает мобильный интернет. На станции неуютно, темно и холодно. Собирается компания девчонок и парней — тоже ждут ночной поезд на Москву. Спрашиваю у них, что со связью, и самая бойкая отвечает: «Это из-за беспилотников».

В Москве сходим на Ярославском вокзале под объявление из громкоговорителей: «Уважаемые участники СВО, мы благодарим вас за проявленный героизм…». Грегори останавливается и говорит, что за два года ареста отвык от этого контекста и регулярного упоминания «спецоперации».

Когда разговор заходит о войне, Винтер неожиданно говорит вещи, которые трудно совместить с уголовным делом и месяцами в изоляции за антивоенный пост. Он считает, что Владимир Путин понял, что «совершил ошибку», поэтому «чистит государственный аппарат от коррупционеров и мошенников».

«Ребята, с которыми я сидел, встречались с ним на передовой и говорят, что Путин хочет завершить войну — на российских условиях, поскольку за новые территории заплачено кровью погибших людей. Я пацифист и не могу оправдать никакую военную кампанию нигде, но, к сожалению, ситуация совсем не та, что была в начале», — говорит он.

Спустя несколько минут к нам подходит красивый темноволосый юноша в светло-серой куртке и туфлях на босу ногу, несмотря на мороз. Это Хаял — приемный сын Грегори. Хаял еще не привык к московской зиме. Они с Винтером крепко обнимаются.

История обретения сына в пересказе Грегори звучит почти как новогодняя сказка. Сына, по его словам, Винтер нашел в снегу.

Однажды зимой 2006 года он шел домой и заметил во дворе мальчика, сидящего в сугробе. Грегори наклонился к ребенку, спросил, где он живет. Тот молча показал пальцем на окна первого этажа. Они вместе подошли к подъезду без домофона, зашли внутрь и вошли в квартиру — дверь была не заперта.

«Навстречу вышел мужичок маленького роста, очень смуглый, — вспоминает Винтер. — Он даже не спросил, кто я такой и почему веду его ребенка. Сразу предложил чаю».

Кухня, по словам Грегори, была бедная, но чистая. Хаял забрался к нему на колени и стал разглядывать его лицо. Выяснилось, что отец трехлетнего ребенка недавно освободился из колонии, где отбывал срок за убийство. Мать Хаяла ушла из семьи.

Винтер стал заходить к ним, приносил мальчику фрукты. Вскоре отец Хаяла сообщил, что им нужно съехать из квартиры: она принадлежала человеку, который сидел вместе с ним и, освободившись, собирался туда вернуться.

«Я подошел к маме и сказал: я хочу взять ребенка, но сейчас он живет с отцом, и им негде жить. Мама ответила лаконично: „Если ты считаешь нужным — я не против“. Еще до знакомства с Хаялом мы обсуждали, что я бы хотел взять ребенка из детского дома».

Папа с сыном переехали к ним. Эдик (так Винтер называет отца Хаяла) стал помогать по хозяйству: убирал за многочисленными кошками, делал уколы матери Грегори. Но вскоре, по словам Винтера, мирная картинка рассыпалась: Эдик исчез, оставив ребенка. Грегори и его мама остались с мальчиком втроем. Винтер, успевший к тому моменту поработать в детском приюте, понимал, что держать у себя чужого ребенка без документов рискованно и незаконно, и обратился в полицию. Хаяла отвезли в приют, где он пробыл все лето. Грегори навещал его почти каждый день, параллельно оформляя разрешение на «гостевую семью».

Когда Хаял снова стал жить с ними, Эдик вернулся и согласился, чтобы Грегори оформил опекунство над мальчиком — по документам мужчина даже не был записан его отцом, в свидетельстве о рождении стоял прочерк.

Случившееся дальше Винтер называет «триллером с элементами хоррора». Началось оформление документов, процесс продвигался медленно, с бюрократическими проволочками. Через некоторое время пришли сотрудницы опеки и сообщили, что срок нахождения ребенка в гостевой семье закончился. — Хаяла снова забрали в приют, где он прожил почти полгода, пока мальчика не перевезли в социально-реабилитационный центр села Ильинское.

Спустя некоторое время Грегори позвонили из полиции: Эдика арестовали по подозрению в убийстве пожилой женщины и грабеже. Винтер стал искать ему адвоката, а Хаяла опять увезли — на этот раз в детдом за двести километров от Череповца. Грегори нашел его лишь спустя семь месяцев. В детдоме мальчик пробыл несколько лет. За это время Винтера уволили из университета — по словам мужчины, проректор сообщила, что «их за полтора года достали звонками из следственных органов». А еще ему удалось найти в Азербайджане бабушку и дедушку Хаяла.

«Отец [Хаяла] двадцать лет не общался с родственниками, потом звонит в Азербайджан какой-то Винтер и говорит: здравствуйте, я знакомый вашего сына, воспитывал вашего внука. Они говорят: „Какого внука, какого сына? Ладно, не придумывай“». Но родственники приехали знакомиться с ребенком. Процесс оформления опекунства занял еще два года, и десятилетний Хаял отправился в Азербайджан.

Винтер говорит, что с этой истории начался его путь как правозащитника: «Правозащита не просто пришла в мою жизнь, она вломилась в нее».

Пока Грегори был в колонии, Хаяла задержали. В тот же день, 16 ноября, суд в Баку принял решение о его депортации в Россию — за тринадцать проведенных в Азербайджане лет парню так и не удалось получить местное гражданство. Теперь он живет в Москве, куда мы возвращаемся после путешествия к батюшке.

Хаял говорит с сильным акцентом. Он говорит, что «дядя Гриша» сильно изменился: «Когда я его видел [в последний раз], он был молодой, а сейчас постарел. Если честно, про свое детство я почти ничего не помню. Я никого не могу назвать отцом, но в этом человеке для меня есть родное. И его мама меня очень сильно любила, была мне как бабушка».

До 18 января 2024 года, пока Череповецкий городской суд не приговорил Винтера к трем годам колонии, было время, чтобы попытаться выехать из страны. Спрашиваю, думал ли Грегори об этом, — он в ответ смотрит почти с презрением.

«Уехать, зачем? Я уеду и в эту страну не вернусь никогда, потеряю все имущество, мои палеонтологические коллекции, коллекцию антикварных книг моих родителей. А дальше что, бомжевать по Европе? Языка я не знаю и знать, вероятно, не буду. Буду до конца жизни существовать на пособие в чужой стране, не имея ничего своего».

Попрощавшись с Хаялом и мной, Грегори возвращается в Череповец. Винтер рассказывает, что перед арестом просил знакомого заходить в его квартиру — смотреть, все ли в порядке. Но когда Грегори вернулся из колонии, оказалось, что окна открыты, трубы засорены, цветы пропали, в комнатах — холод и беспорядок, на полу — сдернутые шторы и кошачьи лотки, мебель свалена кучей посреди комнаты, на ней — камни с землей из цветочных горшков. В первую ночь дома Винтер занимается наладкой работы канализации.

Марина-Майя Говзман

Скачать PDF версию

Скачать PDF версию